Le Congo méconnu

http://www.histoireebook.com/index.php? ... go-meconnu

Le Congo méconnu (45.89 MB)

[center]Cours de couture dans une école des s?urs de la charité à Nsona-Mbata, Congo belge, 1910.[/center]

[justify]Ces populations sont celles que M. Dybowski considère avec raison comme les plus capables de fournir des bras aux colons. Elles sont très douces, même, comme il le fait observer, lorsqu'elles s'adonnent à l'anthropophagie pour s'alimenter de viande, ? pratique appliquée du reste aux seuls ennemis tués dans tes combats ou aux malfaiteurs condamnés à mort par les chefs des villages.

Elles sont, de plus, habituées à la vie sédentaire et à la culture du sol, dont elles vivent exclusivement dans les rares villages situés loin des fleuves et qui ne peuvent pas s'adonner à la pêche.

C'est parmi ces populations que les tribus musulmanes capturent les jeunes hommes, les femmes et les enfants dont ils font des esclaves. Le seul fait d'être protégées contre l'abominable exploitation dont elles sont les victimes désignées, mais non résignées, suffit pour leur faire accepter avec satisfaction la présence des Européens. Lorsque ceux-ci savent ajouter à leur protection les moyens de faire gagner de ces malheureux de quoi se procurer quelque bien-être par un travail modéré, ils s'attachent rapidement à nos postes militaires ou à nos colons.

Le jour où la colonisation française voudra faire les sacrifices nécessaires pour défricher les excellentes terres des bords de l'Ogôoué, du Congo, etc., ce ne sont pas, affirme M. Dybowski, les travailleurs qui lui feront défaut, à la condition, bien entendu, que ceux-ci soient traités avec bienveillance, convenablement payés, soignés dans leurs maladies, etc.

Dans ces conditions, on les verra, sans aucun doute, se livrer au travail qui, dans les climats très chauds, doit nécessairement être modéré.[/justify]

[---]

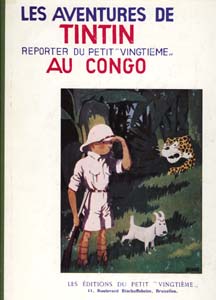

[center]Couverture de Tintin au Congo dans l'édition des presses du Vingtième siècle.[/center]

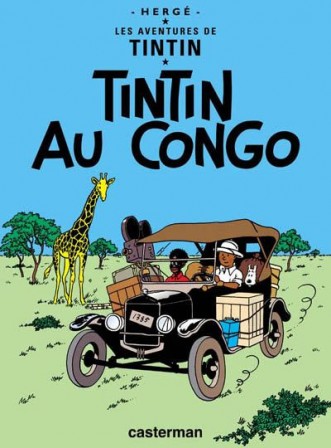

[center]Couverture de l'album (version 1946).[/center]

[large]* Eduquer.[/large]

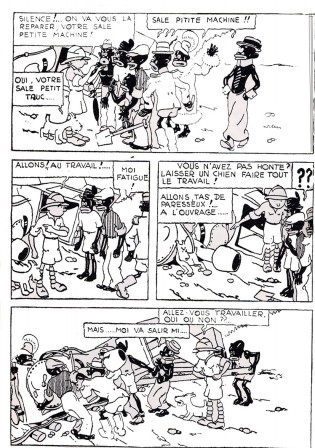

[center]Le cours d'histoire sur la Belgique de la version originale (1931)

se transforme en un cours d'arithmétique dans la version de 1946.[/center]

Le 28 juillet 1885, dans son fameux discours devant les députés, Jules Ferry évoque la ?mission civilisatrice? de l'Europe. « Je répète qu?il y a pour les races supérieures un devoir pour elle. Elles ont le droit de civiliser les races inférieures. » Il convient donc d'"éclairer" ces populations. Cette éducation passe par l'apprentissage de la langue, mais aussi de l'histoire, mais pas n'importe laquelle, celle de la métropole. Ainsi, en Belgique comme en France, l'objectif des autorités reste l'assimilation des populations colonisées. Dans cette optique, elles ne doivent donc rien ignorer du passé de leurs métropoles respectives. En Afrique occidentale française, les enfants s'intéressent à leurs "ancêtres les Gaulois". Tintin, quant à lui, s'adresse à ses élèves, non sans condescendance ( "mes chers amis") comme suit: "(...) je vais vous parler de votre patrie: la Belgique". Son cours s'interrompt très vite, puisqu'un léopard pénètre dans la salle de classe. On notera au passage que, loin de déserter, le bon Tintin est prêt au sacrifice. Il est responsable de ses élèves qu'il doit défendre coûte que coûte, quitte à y laisser la vie. C'est aussi une manière pour le dessinateur de souligner l'abnégation des colons qui donnent le meilleur d'eux-même pour les colonies, à l'image de la mère-patrie, toujours prodigue à l'égard de son empire ou de ses colonies.

_______________

A l'époque, l?enseignement élémentaire est parfois dispensé dans les langues indigènes, mais l?enseignement secondaire et supérieur l?est toujours dans la langue du colonisateur. Il y a une volonté d?acculturation des populations, et surtout des élites (celles-ci retourneront d'ailleurs souvent les valeurs de la métropole contre elle). La difficile maîtrise du français et les fautes de syntaxe abondent dans la bouche des Congolais dans la bande dessinée. Ils s'expriment en "petit nègre", un sujet de moquerie classique dont Hergé ne se prive pas. Par contraste, le chien, doté de la parole (ce qui est en soi surprenant) s'exprime beaucoup mieux que les Hommes.

[justify]L'extrait ci-dessous d'un manuel scolaire des frères de Saint-Gabriel, au Congo belge, en 1937 vaut sans doute toutes les explications. Il est important de savoir que cet ouvrage était rédigé en lingala, la langue vernaculaire la plus usitée au Congo.[/justify]

[large]Il s'agit ici d'une leçon intitulée "Congolais":[/large]

"Le Congo est un grand pays renfermant la forêt et des eaux. Dieu y a mis beaucoup de bêtes pour nourrir les hommes. Les Noirs vivent au Congo. Jadis ils étaient des sauvages, mais actuellement leur intelligence s'est développée, rapidement. Nous remarquons que beaucoup d'argent sort des mains des travailleurs. Quelques Noirs sont capables de s'acheter un vélo ou une machine à coudre.

Mais la richesse de la terre est vaine devant Dieu. Les prêtres sont arrivés chez les Noirs pour apprendre aux sauvages la foi en Dieu. Beaucoup de Noirs se sont convertis à leur enseignement. Voilà pourquoi nous rencontrons de nombreux bons chrétiens au Congo.

Les prêtres soignent L'âme des Noirs ; des médecins soignent le corps des malades. A dire vrai, la terre du Congo est en train de progresser sur la voie de l'éducation. Nous rendons grâce à Dieu pour avoir envoyé des Belges dans notre pays."

Rappelons pour terminer sur ce point qu'il ne faut pas exagérer l'importance de cette scolarisation qui concerna toujours un très faible pourcentage d'enfants. Ainsi, d'après Bernard Droz (voir sources), à la fin des années 1930, le taux de scolarisation n'atteint que 4% en AOF et 1% en AEF. A n'en pas douter, les chiffres pour le Congo belge devaient être approchants.

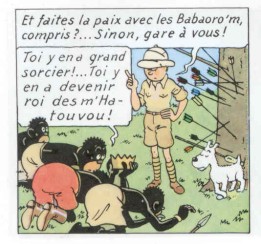

[large]* Juger et pacifier.[/large]

A plusieurs reprises, on peut voir Tintin rendre des jugements afin de clore des différends opposants les populations indigènes entre elles. Tel le sage Salomon, il ne trouve rien de mieux que de couper en deux un chapeau afin de satisfaire deux hommes qui se le disputent Ces derniers partent satisfaits du verdict rendu, même si leur moitié de chapeau ne leur est plus d'aucune utilité. De la même manière, nous le verrons plus loin, c'est Tintin qui ramène la paix et permet de mettre un terme aux querelles intestines qui minent la région. Certes les Européens forment des auxiliaires "indigènes" qui les aident et les secondent dans leurs tâches administratives. Or, comme le rappelle Jean-Pierre Chrétien (voir sources): " Finalement le "bon Africain", quand on lit la littérature coloniale, c'est celui qui reste dans son village avec son chef traditionnel. Les autres, précisément ceux qui "évoluent", sont considérés comme des déracinés, des gens qui mentent, des fauteurs de troubles."

[large]* Soigner.[/large]

La médecine traditionnelle, largement teintée de superstition, s'avère bien incapable de combattre les maladies qui affectent les populations congolaises. A contrario, le savoir faire de Tintin fait merveille et permet de remettre sur pied en un tour de main le malade qui était jusque là aux mains d'un charlatan.

Dans ce dernier domaine, les réalisations des autorités coloniales ne sont pas négligeables. En parallèle avec l'action des missionnaires, elles participent aux progrès de l?hygiène et de la médecine et contribuent ainsi à ce que la population indigène s?accroisse fortement (du moins une fois passées les terribles hécatombes liées au travail forcé en Afrique centrale) . Il faut dire aussi que ces innovations intéressaient les colonisateurs pour leur propre santé. Des enquêtes sont menées sur les épidémies, les découvertes dans la lutte contre le paludisme ou la maladie du sommeil, permettent en outre de légitimer la colonisation.

[large]* Mettre au travail ou la justification du travail forcé.[/large]

L'idée que "l'Africain" se complaisait dans l'oisiveté, qu'il était naturellement paresseux a pris corps lorsque les Européens ont voulu utiliser sa force de travail dans le cadre de la traite des Noirs. Le stéréotype se développe durant la période coloniale. Dès le début de la conquête, les Etats colonisateurs eurent besoin de main d'?uvre pour le portage, pour l'exécution de travaux d'équipements. Les dures conditions de travail, très faiblement rémunéré, n'attirèrent guère les agriculteurs locaux. Aussi, les gouvernements coloniaux utilisèrent différents moyens pour obtenir les travailleurs dont ils avaient besoin. Le système des prestations ou corvées s'accompagna de nombreux abus. La main d'?uvre restant toujours insuffisante, l'administration eut recours au travail forcé. Dans ces conditions, on comprend le peu de zèle des populations exploitées. Or, nombre de colonisateurs justifièrent l'emploi du travail forcé par la nécessité de civiliser les Africains.

Ainsi, Jean Brunhes Delamarre, dans son ouvrage "La France dans le monde, ses colonies, son empire" (1939) écrit en conclusion de son chapitre consacré à l'Afrique noire :

"La France a commencé par poursuivre une politique alimentaire. Jusqu'à notre arrivée, sauf peut être au Sénégal, les indigènes ne se nourrissaient qu'avec des produits de cueillette. Maintenant ils cultivent plus régulièrement des champs, et en bien des régions, ayant ainsi des vivres en suffisance, ils se nourrissent mieux. Mais il a fallu souvent vaincre la force d'inertie du Noir. Est-il sous alimenté, lui proposer gratuitement des semences de paddy suffit il ? Est-il dans la misère, essayer simplement de le soulager suffit-il ? Ne vaut-il pas mieux, pour sa propre dignité, l'astreindre au travail en attendant qu'il ait repris le goût de l'effort et la pratique des bonnes méthodes culturales ?"

[large]*Diriger et administrer.[/large]

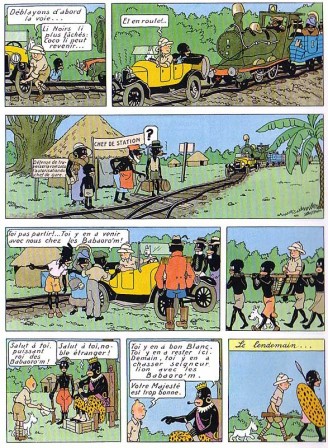

Sur cette planche, Tintin est celui qui trouve la solution au problème en remorquant, grâce à une belle automobile européenne, la locomotive fatiguée. Son ingéniosité et sa débrouillardise interpellent les indigènes. Ces derniers, manifestement impressionnés, proposent d'eux-mêmes au jeune reporter de rencontrer le chef local. Ce dernier convie alors Tintin à l'une de ses parties de chasse.

Au fond , même lorsqu'il est exploité par un colon, en tout cas un Blanc, l'indigène, soumis, se tourne automatiquement vers un autre blanc, comme si il avait intégré son incapacité à trouver une solution à ses problèmes. Ci-dessus, le garçonnet est humilié jusqu'au bout puisque c'est Milou, un vulgaire cabot, qui le ramène à la raison. Paternaliste, il rappelle à l'enfant qu'il se trouve entre de bonnes mains, celles du colonisateur. Il ne peut donc rien lui arriver de mauvais.

[large]* le décalage technologique.[/large]

[center]Ci-dessus encore, les équipements du chef local sont peu fiables ou mal utilisés.[/center]

Plusieurs dessins diffusent l'idée que la "civilisation européenne" représente UN modèle indépassable à suivre. De nombreuses planches permettent de souligner la supériorité technologique européenne. Lorsque le train percute la voiture de Tintin, c'est lui qui déraille et non l'automobile (ce qui se passe plutôt rarement dans la réalité!!!).

Un seul recours possible dans ces cas là, utiliser le savoir faire et la technologie européennne pour triompher d'autres potentats locaux (ci-dessus). Cette manière de présenter les populations indigènes est récurrente dans l'album. Les Africains singent le mode de vie des Européens de manière particulièrement grotesque.

[large]* Des populations belliqueuses.[/large]

Ce qui nous amène à évoquer un autre poncif maintes fois répété: les populations autochtones sont belliqueuses et passent leur temps à s'entredéchirer en d'interminables guerres civiles.

Au fond, seul le sens de la diplomatie et de la médiation des Européens permettra de ramener un semblant de calme entre les chefs de tribu. Le fait que la grande guerre ait déchiré l'Europe, dont l'histoire est émaillée de nombreux conflits meurtriers, semble alors bien vite passé sous silence.

[large]* Les missionnaires comme relais actifs de l'administration coloniale.[/large]

Les missionnaires propagent le christianisme. Leur action est aussi sociale : rachat d?esclaves, fondation d'orphelinats et d'hospices, combat pour la monogamie. Ils partagent avec l?administration coloniale l?enseignement et l?action médicale (voir plus haut).

[large]* la consécration.[/large]

Des populations, conscientes de leurs limites, qui acceptent la domination du Blanc. Elles se placent sous la férule, ferme mais juste, de Tintin. Ce dernier devient une référence indépassable en matière de bonté, d'efficacité, d'ingéniosité. Même Milou devient un modèle pour les chiens congolais, qui appartiendraient donc, eux aussi, à des "races inférieures" de canidés... Les populations vouent même un véritable culte au jeune reporter et à son fidèle compagnon, manière de souligner la crédulité de populations superstitieuses, qui se prosternent devant leurs nouvelles idoles.

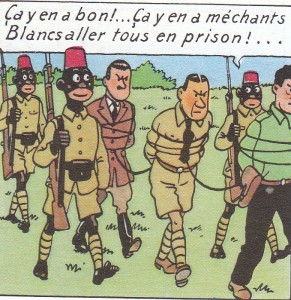

Enfin, et pour être tout à fait honnête, n'omettons pas l'ultime pirouette de la bande-dessinée. En effet, l'auteur laisse entendre que les vrais méchants sont les Occidentaux, en tout cas certains d'entre eux, dépeints sous les traits d'affreux mafieux qui se livrent au pillage de l'Afrique. Rappelons aussi les prises de position tiers-mondistes d'Hergé dans ses albums ultérieurs.

Tout cela ne saurait néanmoins effacer l'impression d'ensemble. Même dans sa version de 1946, Hergé propose une vision particulièrement paternaliste, voire raciste, du monde colonial. Ces dernières années, des plaintes portées par des associations ou des particuliers au Royaume uni, en Belgique et en France, visent à interdire la BD, ou en tout cas la censurer. On peut s'interroger quant à l'opportunité de telles démarches. Juger le contenu d'une oeuvre n'a de sens que si on la replace dans le contexte de son époque.

___________

[large]Sources :[/large]

* P. Assouline : "Le siècle de Tintin grand reporter", L'Histoire, n°317, février 2007.

* Entretien avec J.P. Chrétien. Les collections de l'Histoire.

* Un regroupement de documents sur le site Strabon : "Quelle éducation pour les colonisés ?".

* Bernard Droz : La fin des colonies françaises, Découvertes Gallimard, 2009.